Одну минуту, тише, пожалуйста

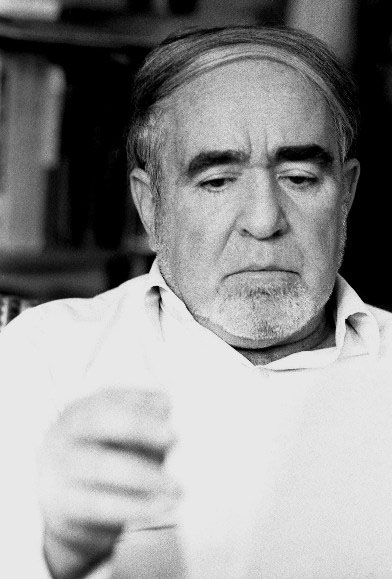

Как сообщают израильские СМИ, сегодня скончался известный израильский поэт, переводчик и литературовед, лауреат премии Израиля и премии Бялика Натан Зах (Харри Зайтельбах, 1930-2021).

Зах одился в Берлине, с 1936 года жил в Хайфе. Участвовал Войне за Независимость и в последующих израильских войнах. В 1955 году опубликовал свой первый сборник — «Ширим Ришоним» («Первые Стихи»), и перевёл несколько пьес с немецкого.

Зах стал одним из первых поэтов, которые начали публиковаться после основания Государства Израиль, и оказал огромное влияние на развитие современной ивритской поэзии как редактор, критик, переводчик и поэт. В своих стихах Зах сочетает разговорный язык с высоким стилем.

Предлагаем читателям несколько стихотворений Натана Заха в переводе Александра Авербуха.

Одну минуту, тише, пожалуйста. Прошу вас. Я

хочу кое-что сказать. Он прошёл

мимо меня. Я мог коснуться края

его пальто. Не коснулся. Кто же мог знать

то, чего я не знал.

Песок прилип к его одежде. В бороде

застряла солома. Видимо, ночь до

этого он спал в копне. Кто же

мог знать, что наутро

он опустеет, как птица, затвердеет, как камень.

Я не мог этого знать. Не виню

его. Иногда я чувствую, что он встаёт и,

не проснувшись, как море-лунатик, проходит

мимо, говорит

мне: сынок.

Сынок. Я не знал, насколько ты близок.

Поцелуй

Сегодня впервые поцеловал

руку отцу, это

произошло после фильма,

в котором сын целует руку отцу,

а отец — сыну, я не

знал, что фильм может привести к

таким переменам, не говоря

об отцах, которые уже не

в состоянии целовать своих сыновей. Жаль

тех, кто покинул нас навсегда,

но так и не смог

исправить даже такую малость,

разве что

в фильме.

Выслушать её

Мне пора уходить. Мне нужно собрать немногие вещи

и упаковать их в открытый чемодан. Я пробыл здесь

дольше благословенного года. Теперь мне пора уходить.

Это чувство пришло на закате.

Я даже не думал противиться:

ощущение времени у меня не связано с болью.

Цвета наступают. Добро пожаловать, потаённые. Воздух

теребит стрекочущие деревья как у́гли —

жемчуг на обшитом стекле, ветви и листья.

Пора уходить, пока не стемнело: ночь балаболит по-шакальи, запирает

мир, как будто уносит клад в темноту.

По ней тоскует сейчас каждая жилка, и я нездоров, глажу рукой

по лицу, чтобы гладить лицом по её рукам, слушать опять

у её ушей, как ночь поднимается из её говора, не даёт

уснуть, чтобы выслушать её хотя бы теперь.

* * *

Но, по крайней мере, тоже кое-что о войне.

Чтобы не было всё-таки слишком приятно и слишком вежливо

и чтобы, не дай бог, не были довольны те, кто между собой

этого не называют, но говорят: вот так хорошо,

это ещё можно перетерпеть или даже принять.

Собственно, он не настолько от нас отличается:

всё, чего он просит, — это немного внимания.

Несомненно личное

«Аду противостоит — только любовь».

Земля, до которой ты не дойдёшь, —

отдана не тебе,

рай отложим на завтра.

После 1914-го были ужасные годы,

да и после войны некоторое время

было не легче.

«Он человек поколения, опалённого войной». Потому и

озлоблен. Иногда в его горле даже

клокочет ненависть.

Но по ночам его ласкает музыка,

и сон обменивается взглядами

с незнакомкой.

Вот тут главная ошибка. Земля,

до которой ты никогда не дойдёшь,

никому не была отдана даром.

Три

Три близорукие

носят очки и контактные линзы,

остерегаются по ночам, промывают

особой жидкостью увиденные

за день зрелища,

раз в год меняют очки.

Линзы всё толще и толще,

не молоды, ещё не беременели,

стареют, как на цыпочках.

Ещё не рожали,

остерегаются читать в кровати,

вспоминают любовь на ложе,

любовь, которая была не их любовью.

Глазами, больными глазами

они видят вблизи

удаляющийся жестокий мир.

Иногда их сердца будто бы окунаются в вино,

с туманной неожиданной злобой,

почти граничащей с болью,

они посмеиваются: «я тебя почти не вижу,

подойди ближе, тебя почти уже нет».

* * *

Боги почитают поэтов

и забирают прекрасное, и потому,

как известно, они ведут себя так, как ведут.

Я хочу пожать руки некоторым поэтам,

которых я люблю, но их здесь нет.

Передайте им привет. Они люди. Если увидите

их, скажите, что это всё.

Пока эта грудь дышит,

они мои, а я их. Человеческий язык —

прекраснейший из языков. Кровь может струиться, а может течь. Человек

по сравнению с этим может только пить. И то

в умеренных количествах.

* * *

В порту выгружали золото

Офира.

Сквозь жалюзи слышалась

музыка.

Но я знал, что так нельзя.

Нельзя.

Может, только лет через пятнадцать,

через тридцать,

через сорок пять

лет,

когда я буду молча лежать в тёмной

комнате

раздетый,

золото выгрузят.